新闻中心

干细胞临床试验汇总

匹兹堡大学:成人牙髓干细胞再生面神经,断了也能修复!

近日,干细胞修复面神经的突破性研究引发关注。

因为一旦面神经出现病症或遭受损伤,患者的社交与生活质量都将大打折扣,其影响不容小觑。

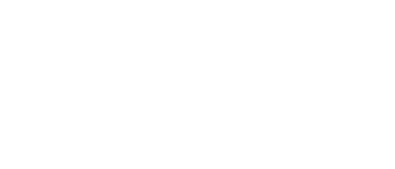

一直以来,针对面神经问题的传统治疗手段主要依赖自体移植物,也就是从患者自身身体其他部位提取神经组织来进行修复。然而,这种方法存在明显弊端,不仅会对供体部位造成额外损伤,而且功能恢复的成功率犹如 “开盲盒”,充满不确定性。

匹兹堡大学的生物工程师团队带来了创新性解决方案。

他们巧妙借助干细胞独有的营造再生环境能力,研发出一种可植入的导管。该导管能够精准地为受损面神经提供方向指引、机械支撑以及至关重要的生化引导,助力面神经在面对较大间隙时实现再生修复,打破了原有治疗局限。

在一系列严谨的大鼠面神经实验中,这一基于干细胞的全新技术修复效果与传统的自体移植物治疗不相上下。相关研究成果已荣登《神经工程杂志》。

据该研究的资深作者、口腔和颅面科学以及生物工程教授 Fatima Syed - Picard 博士介绍:“我们发现细胞仿佛自带‘组织构建蓝图’,由它们参与构建的工程组织,相较于以往常见的普通合成支架,仿生程度更高,更贴合人体生理需求。”

关键突破:助力神经元精准 “会师”

面神经修复的核心挑战在于如何确保神经元轴突顺利再生,并精准无误地连接到对应的组织上。

传统自体移植物修复过程,轴突再生速度迟缓,且连接准确性难以保障,这使得不少患者术后出现异常肌肉活动,面部功能恢复不尽人意。

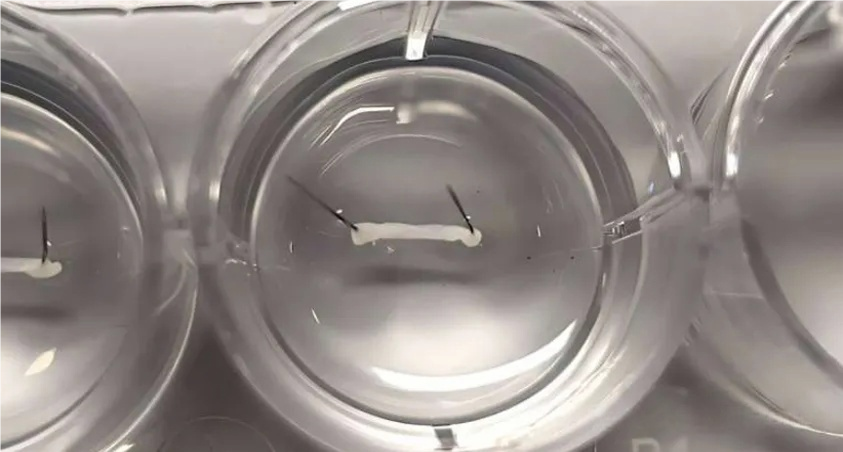

为攻克这一难关,研究人员将目光投向了细胞外基质(ECM)。要知道,人体体内细胞本身就具备自发形成或重塑 ECM 的能力,研究团队由此大胆推测,让细胞自主搭建支架或许是更优选择。

他们锁定牙髓干细胞(DPSC)作为 “主力军”,这类干细胞不仅容易获取,耐受性强,还能够分泌促进神经生长的关键蛋白。

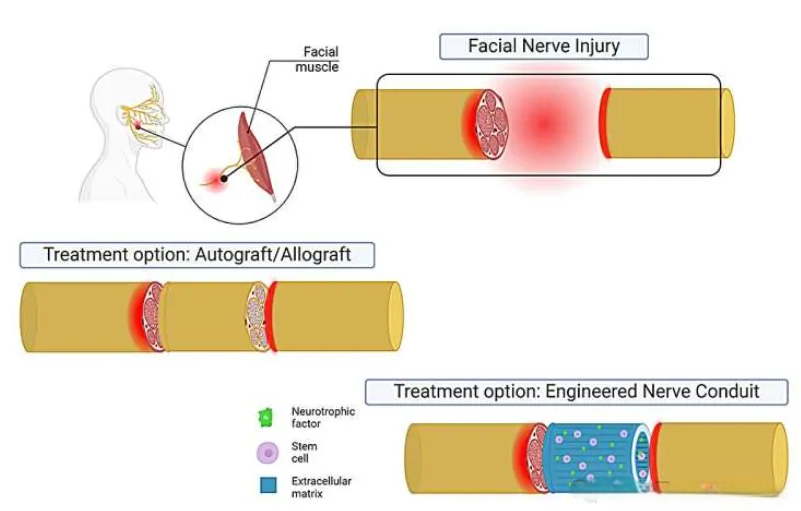

研究人员从匹兹堡大学牙科医学院提供的成人智齿中提取出 DPSC 后,精心特制带有一排 10 微米宽凹槽的橡胶模具,并将 DPSC 均匀铺设其上。

短短几天后,神奇的一幕发生了:DPSC 在自身周围分泌出排列整齐的 ECM,进而凝聚成薄而坚韧的生物片,随后,这些生物片被巧妙卷制成圆柱形导管。

值得一提的是,研究团队此前运用类似原理制作的绷带,已成功助力压碎神经的轴突再生。

此次,他们向着更高目标进发,试图用新研制的导管去填补大鼠面神经中长达 5 毫米的巨大间隙,要知道,如此宽的间隙早已超出神经自身的愈合极限。

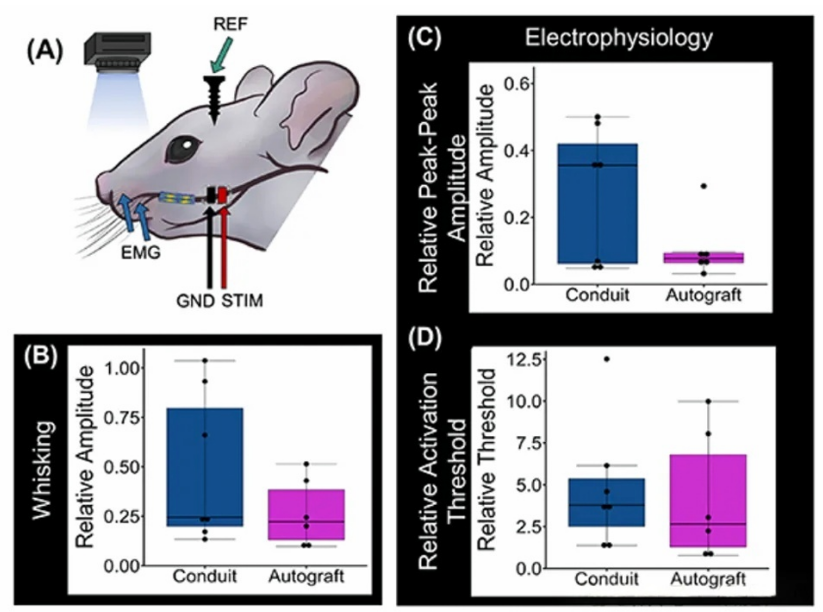

实验中,他们将导管精准植入面神经颊支的间隙内,同时,为确保实验数据的严谨性与对比性,另一组大鼠则接受传统自体移植物植入。

效果验证:新方案表现惊艳

经过 12 周的悉心观察与等待,研究人员对轴突再生情况展开深度评估。结果令人振奋:在干细胞导管内部,再生轴突沿着导管全长有序分布,轴突的密度与数量与采用自体移植物的对照组近乎一致,并且种种迹象表明,随着时间推移,其再生态势还将愈发强劲。

但这还不够,为进一步验证面部功能是否真正得到恢复,研究人员采用电刺激法,对神经一端施加刺激,同步在另一端仔细观测记录大鼠胡须的运动情况。

实验数据显示,接受干细胞导管植入的大鼠,其胡须运动表现与自体移植物治疗组大鼠难分伯仲,这意味着新方案在促进面神经功能恢复层面,已成功达到传统治疗手段的水平。

Fatima Syed - Picard 教授认为该研究中采用的无支架组织工程有很多优势,例如改善细胞在整个工程结构中的掺入和分布,并提供保留自然细胞-细胞和细胞-ECM 相互作用的仿生微环境,此外,无支架方法避免使用已知会强烈影响细胞表型并可能对愈合产生不利影响的外源性支架材料。

有专家推测,该导管除具备直接促进神经再生功能外,或许还隐藏着抑制炎症的 “附加技能”,有望为干细胞修复面神经技术从实验室迈向临床应用铺就坚实道路,为广大面神经疾病患者带来新希望。