新闻中心

干细胞基础知识

细胞制备工艺不到位,会引发急性肺栓塞致死━━AI助力MSCs新规落地 细胞制备不能再“凭感觉”

在细胞治疗迅速发展的今天,以间充质基质细胞(MSCs,一直误称为间充质干细胞)为核心的再生医学为各种疑难重症带来了新希望。但是作为“活的药物”,如果细胞制备的工艺控制不到位,不仅可能导致细胞治疗无效,甚至还会引发致命风险。

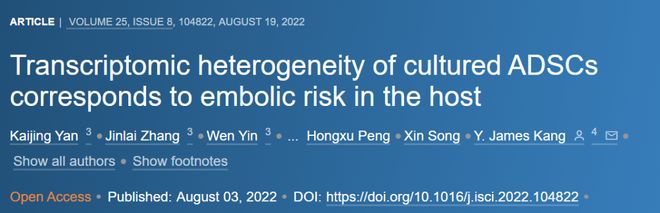

2022年,一项由四川大学华西医院与天士力团队合作发表于iScience期刊的研究揭示了一个关键问题:即使来自同一脂肪组织,采用不同培养工艺制备的脂肪间充质基质细胞(AD-MSCs),其安全性也存在显著差异。研究发现,相同来源的细胞,在某些工艺条件下制备、回输,实验动物出现急性肺栓塞并在短时间死亡;而在另一些工艺下制备、回输,则不会出现这样的风险[1]。更令人担忧的是,这两类在安全性上表现迥异的细胞,却均符合国际细胞治疗学会(ISCT)2006版标准[2]要求。这意味着,传统质量标准难以识别出MSC潜在的回输风险。这样的细胞若在临床中应用,就存在着安全隐患。

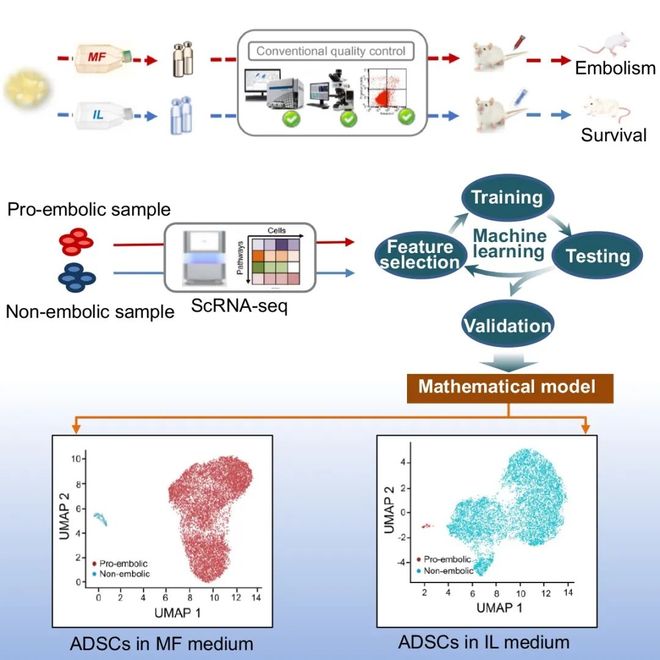

该研究通过单细胞测序数据首先证实其所制备的MSCs本质为间充质基质细胞,而不当的培养工艺会在细胞扩增的过程中出现细胞群体异质化,形成具有促栓塞风险的细胞亚群。基于机器学习的方法,研究人员构建了细胞风险预测模型,实现了对细胞样品中风险细胞比例的精准测定。比如在一剂细胞制备样本中出现13.16%以上的促肺栓塞的细胞群体就会导致实验小鼠急性肺栓塞而死。因此,该项研究划定出了一个安全阈值,为指导MSCs细胞的安全制备提供了技术参考。

今年初,ISCT发布了新版MSCs鉴定标准[3],明确提出应规范使用“间充质基质细胞”这一术语,并要求清晰注明组织来源,同时明确检测阈值、结果百分比报告和关键质量属性(CQA)评估等一系列质控要求,这与上述研究的理念高度一致:MSCs的本质是间充质基质细胞,其安全性和有效性高度依赖制备工艺和质检体系。

从科学研究到行业规范,整个CGT领域正在逐渐告别细胞制备“凭感觉”的初期阶段,正式迈向数据驱动、AI赋能的新时代。在此,我们必须与时俱进,严格的按照ISCT指导下的MSCs新标准推进执行,才能从源头上杜绝诸如肺栓塞之类风险的发生,确保每一批细胞的安全有效,切实推动细胞治疗行业更规范、更可靠的蓬勃发展。

参考文献

[1] Yan K, Zhang J, Yin W, Harding JN, Ma F, Wu D, Deng H, Han P, Li R, Peng H, Song X, Kang YJ. Transcriptomic heterogeneity of cultured ADSCs corresponds to embolic risk in the host. iScience. 2022 Aug 4;25(8):104822.

[2] M. Dominici, MD et al. Minimal criteria for defining multipotent mesenchymal stromal cells. The International Society for Cellular Therapy position statement. Cytotherapy. 2006; Volume 8:315-317.

[3] Renesme L, Cobey K D, Lalu M M, et al. Delphi-driven consensus definition for mesenchymal stromal cells and clinical reporting guidelines formesenchymal stromal cell–based therapeutics[J]. Cytotherapy, 2025, 27(2): 146-168.